Autor: Giorgio A. Iotti, Jean‑Pierre Revelly

Datum: 30.08.2023

Ein kürzlich veröffentlichtes Paper zur praktischen Beurteilung des Risikos einer beatmungsinduzierten Lungenschädigung (VILI) durch Mechanical Power (MP) enthält mehrere wichtige und interessante Beobachtungen.

Das Paper von John Marini und Mitautoren (

Elastische Energie und Gesamtenergie im Vergleich

Wie bereits in einer früheren Ausgabe des Newsletters erläutert, entspricht MP der bei jeder Inspiration aufgewendeten Energie multipliziert mit der Atemfrequenz pro Minute. Die bei jedem Atemzug benötigte Gesamtenergie wird wiederum in resistive Energie und elastische Energie unterteilt. Die Autoren lassen nun die resistive Energie beiseite und konzentrieren sich auf die elastische Energie, da nur die elastische Energie in engem Zusammenhang mit den Zug‑ und Dehnungsbelastungen steht, die die Lunge unter dynamischen Bedingungen schädigen können. Der Fokus auf die elastische Energie vereinfacht die Verwendung von MP zur Beurteilung des Risikos einer VILI erheblich, da die elastische MP (im Gegensatz zur Gesamt‑MP) weitgehend unabhängig vom (volumen‑ oder druckkontrollierten) Beatmungsmodus ist und durch einfache Messungen während der Beatmung passiver Patienten berechnet werden kann. Der Wegfall der resistiven Energie könnte auch der wissenschaftlichen Debatte über die Methode zur Bewertung der Gesamt‑MP ein Ende setzen (

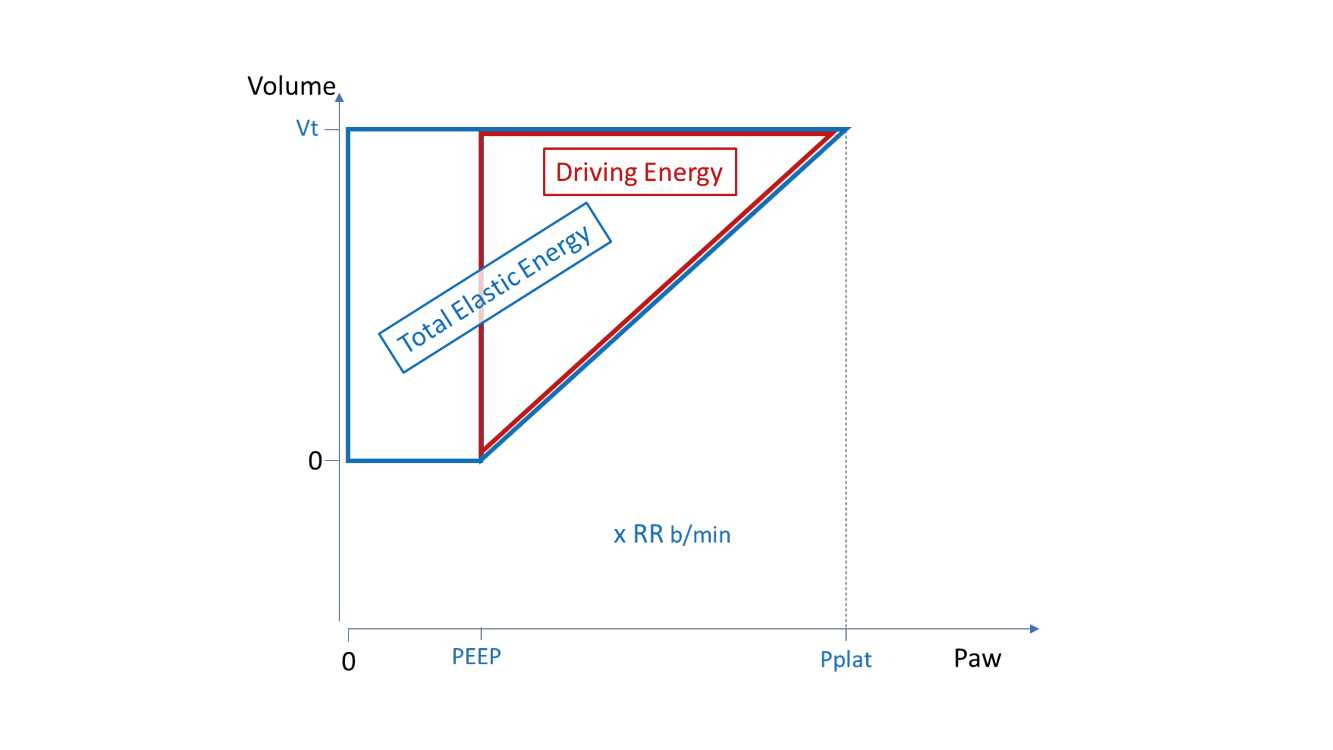

Anschließend werden zwei verschiedene Arten von elastischer Energie betrachtet (siehe Abbildung 1): einerseits die „Driving Energy“ (Distensionsenergie), die mit dem Driving Pressure (DP, Distensionsdruck) in Verbindung steht; dieser wird zusätzlich zu PEEP angewendet, um das Tidalvolumen (VT) zu erzeugen; andererseits die „elastische Gesamtenergie“, die mit dem Überdruck oberhalb des atmosphärischen Drucks (d. h. dem Plateaudruck: Pplateau = DP + PEEP) in Zusammenhang steht; dieser wird zum Aufbau des VT angewendet. Die Berücksichtigung dieser beiden Arten von elastischer Energie sollte die wissenschaftliche Debatte darüber beenden, ob PEEP für die Berechnung von MP berücksichtigt werden sollte (

Ein Schwellendruck für Schädigungen?

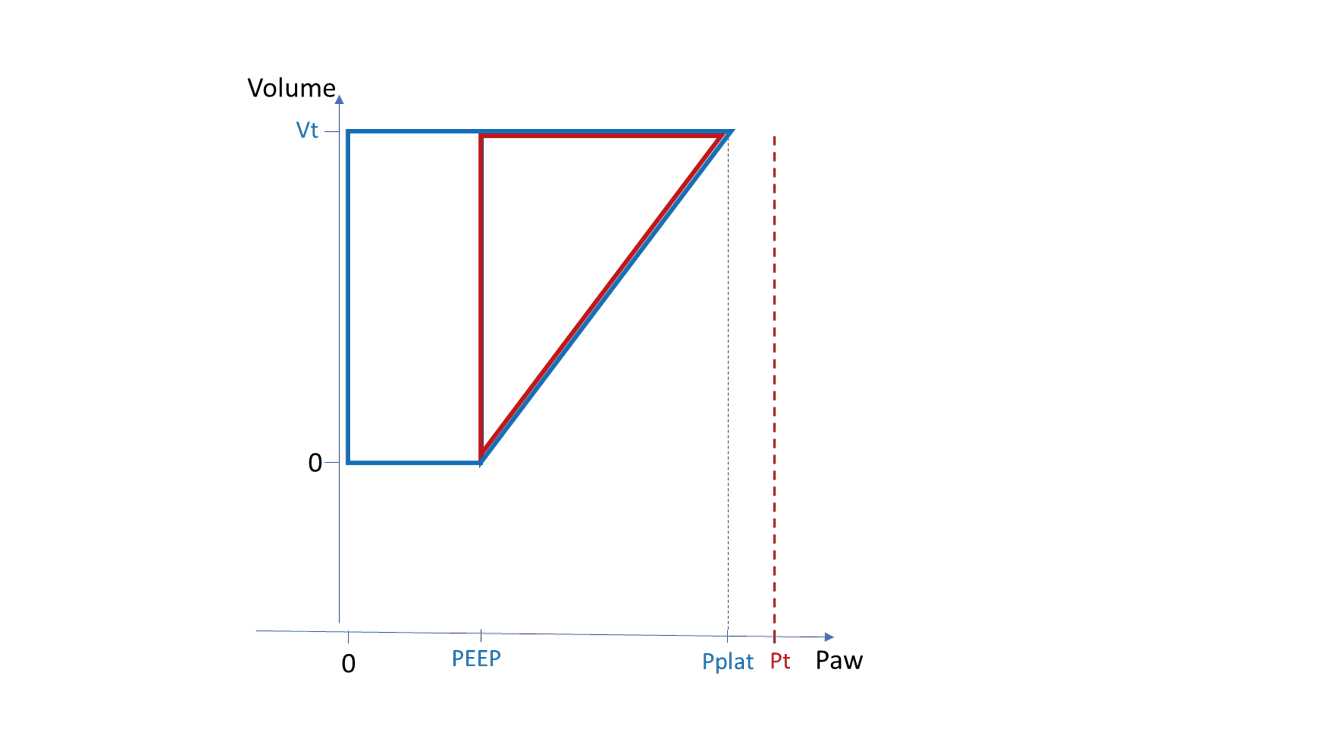

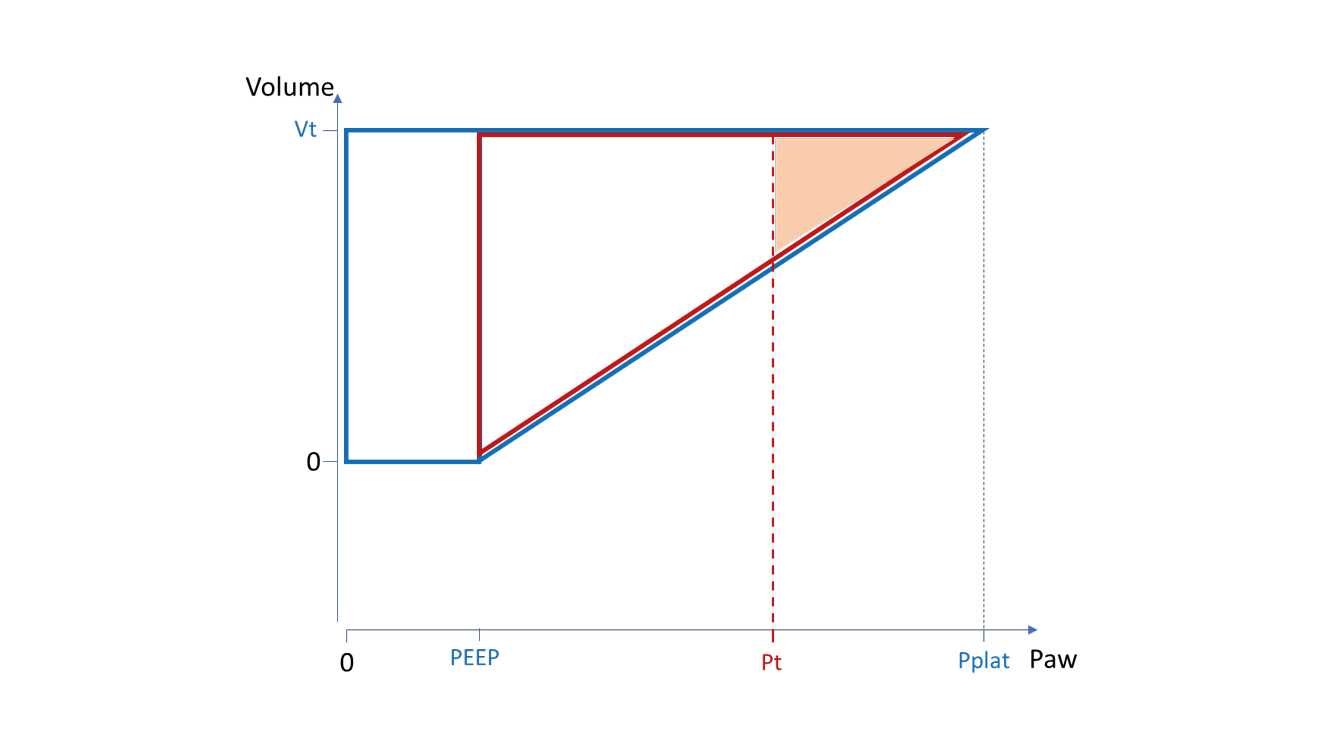

Abschließend empfiehlt Marini, sowohl für DP als auch für Pplateau einen Schwellendruck (Pt) für mechanische Lungenschädigungen zu berücksichtigen. In den folgenden schematischen Darstellungen zeigt Abbildung 2 einen Fall, in dem die Beatmung mit elastischen Drücken unterhalb des Pt durchgeführt wird und das theoretische Risiko einer VILI daher gleich Null ist. In diesem Fall sollte eine hohe Atemfrequenz, auch wenn sie mit einer erheblichen Driving MP und elastischen Gesamt‑MP verbunden ist, das Risiko einer VILI nicht steigern. In Abbildung 3 übersteigen die elastischen Druckwerte an der Spitze der Inspirationskurve geringfügig den Pt; daher wird das damit verbundene leichte Risiko einer VILI durch eine Erhöhung der Atemfrequenz verstärkt. Die Ergebnisse sind in dem in Abbildung 4 dargestellten Beispiel viel schlechter, da eine hohe Atemfrequenz erheblich zum Risiko einer VILI beiträgt.

Die Rolle von PEEP

Der PEEP‑Wert hat zwar eine direkte Auswirkung auf die elastische Gesamtenergie pro Atemhub und somit auf die elastische Gesamt‑MP; die Wahl des PEEP‑Wertes basiert jedoch für gewöhnlich auf anderen Kriterien als der resultierenden MP (wie z. B. Gasaustausch, Hämodynamik usw.). Die Atemhübe, die zusätzlich zum PEEP verabreicht werden, sollten hingegen so eingestellt werden, dass sie Pt nicht überschreiten. Pt kann im Groben festgelegt werden, indem man die beiden Werte kombiniert, die derzeit für den Lungenschutz empfohlen werden: maximaler DP = 15 mbar und maximaler Pplateau = 30 mbar.

Um beide Kriterien zu erfüllen, bedeutet dies, dass bei einem PEEP von z. B. 12 mbar der Wert für Pplateau 12 + 15 = 27 mbar nicht überschreiten sollte. Wenn PEEP 15 beträgt, sollte der maximale Pplateau‑Wert 15 + 15 = 30 mbar sein; wenn PEEP bei 18 liegt und der maximale Pplateau‑Wert weiterhin 30 mbar nicht überschreiten darf, sollte DP nicht höher als 30 ‑ 18 = 12 mbar sein. Unter diesen Bedingungen kann die Atemfrequenz theoretisch so weit erhöht werden, wie es zur Kontrolle des arteriellen PCO2‑ und pH‑Wertes erforderlich ist, ohne dass ein zusätzliches Risiko für Lungenschäden besteht.

Wenn es jedoch aus irgendeinem Grund zwingend nötig ist, bei der Beatmung elastische Drücke über dem Pt‑Wert einzusetzen, ist es nicht so einfach, das Beatmungsmuster zu finden, das die Lunge möglichst wenig schädigt und gleichzeitig eine maximale Effizienz bei der CO2‑Eliminierung bietet. Grundsätzlich kann die automatische Auswahl von Atemfrequenz und VT durch die Modi ASV und INTELLiVENT‑ASV zu diesem Zweck sehr hilfreich sein. Mit der Berechnung der elastischen Gesamt‑MP und der Driving MP kann das mit der laufenden Beatmung verbundene Risiko beurteilt werden.

Einschränkungen in der Praxis

Den Autoren sind die praktischen Grenzen ihres Modells bewusst. Die Verwendung von Pt basierend auf den oberen Grenzwerten für DP = 15 mbar und für Pplateau = 30 mbar dient nur als allgemeiner Ansatz; bei einzelnen Patienten oder für verschiedene Lungenzonen ihres Atemsystems kann ein anderer Pt angemessener sein. Insbesondere ein hoher Pleuradruck (wie im Falle einer steifen oder schweren Brustwand) sollte eine schützende Wirkung auf die Lunge haben und somit einen höheren Pt als normal ermöglichen. Darüber hinaus sollten die Pleuradruckgradienten der Schwerkraft berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass in Rückenlage der Pt in den nicht abhängigen Lungenregionen niedriger sein sollte, während Pt in den abhängigen Regionen, die durch einen höheren Pleuradruck geschützt sind, höher liegen sollte. Die Auswirkungen der Schwerkraft auf Pt sollten in Bauchlage viel weniger ausgeprägt sein.

Wir sind John Marini dankbar für seinen fortwährenden Beitrag zu einem besseren Verständnis der maschinellen Beatmung und der Atemmechanik und wissen es zu schätzen, dass er seine großartigen Erkenntnisse mit allen Fachleuten in der Intensivpflege teilt.

Fußnoten

Referenzen

- 1. Marini JJ, Thornton LT, Rocco PRM, Gattinoni L, Crooke PS. Practical assessment of risk of VILI from ventilating power: a conceptual model. Crit Care. 2023;27(1):157. Published 2023 Apr 20. doi:10.1186/s13054‑023‑04406‑9

- 2. Buiteman‑Kruizinga LA, Schultz MJ. The (Mechanical) Power of (Automated) Ventilation. Respir Care. 2023;68(4):556. doi:10.4187/respcare.10531

- 3. Baedorf‑Kassis EN, Brenes Bastos A, Schaefer MS, et al. Response to: The (Mechanical) Power of (Automated) Ventilation. Respir Care. 2023;68(4):557‑558. doi:10.4187/respcare.10946

- 4. Camporota L, Busana M, Marini JJ, Gattinoni L. The 4DPRR Index and Mechanical Power: A Step Ahead or Four Steps Backward?. Am J Respir Crit Care Med. 2021;204(4):491‑492. doi:10.1164/rccm.202104‑0923LE

- 5. Costa ELV, Slutsky AS, Amato MBP. Reply to Camporota et al.: The 4DPRR Index and Mechanical Power: A Step Ahead or 4 Steps Backward?. Am J Respir Crit Care Med. 2021;204(4):492‑493. doi:10.1164/rccm.202105‑1113LE